視頻丨?打破技術壁壘 年輕團隊破繭國產機器人靈巧手

黨的二十屆四中全會提出,要加快科技創(chuàng)新,突破關鍵核心技術,推動高端制造業(yè)高質量發(fā)展。今天的《邁向“十五五”美麗圖景·一線見聞》,我們要把目光聚焦機器人“靈巧手”這一創(chuàng)新成果。

五年時間里,它成功打破觸覺傳感器“卡脖子”的技術壁壘;如今,新一代靈巧手已經(jīng)能完成各類精細操作,并正向著更復雜的應用場景不斷進階。一群平均年齡僅20多歲的年輕創(chuàng)造者,正全力讓這雙“中國手”,搭載在越來越多的機器人身上。

青春鑄“手”

指尖上的堅守與突破

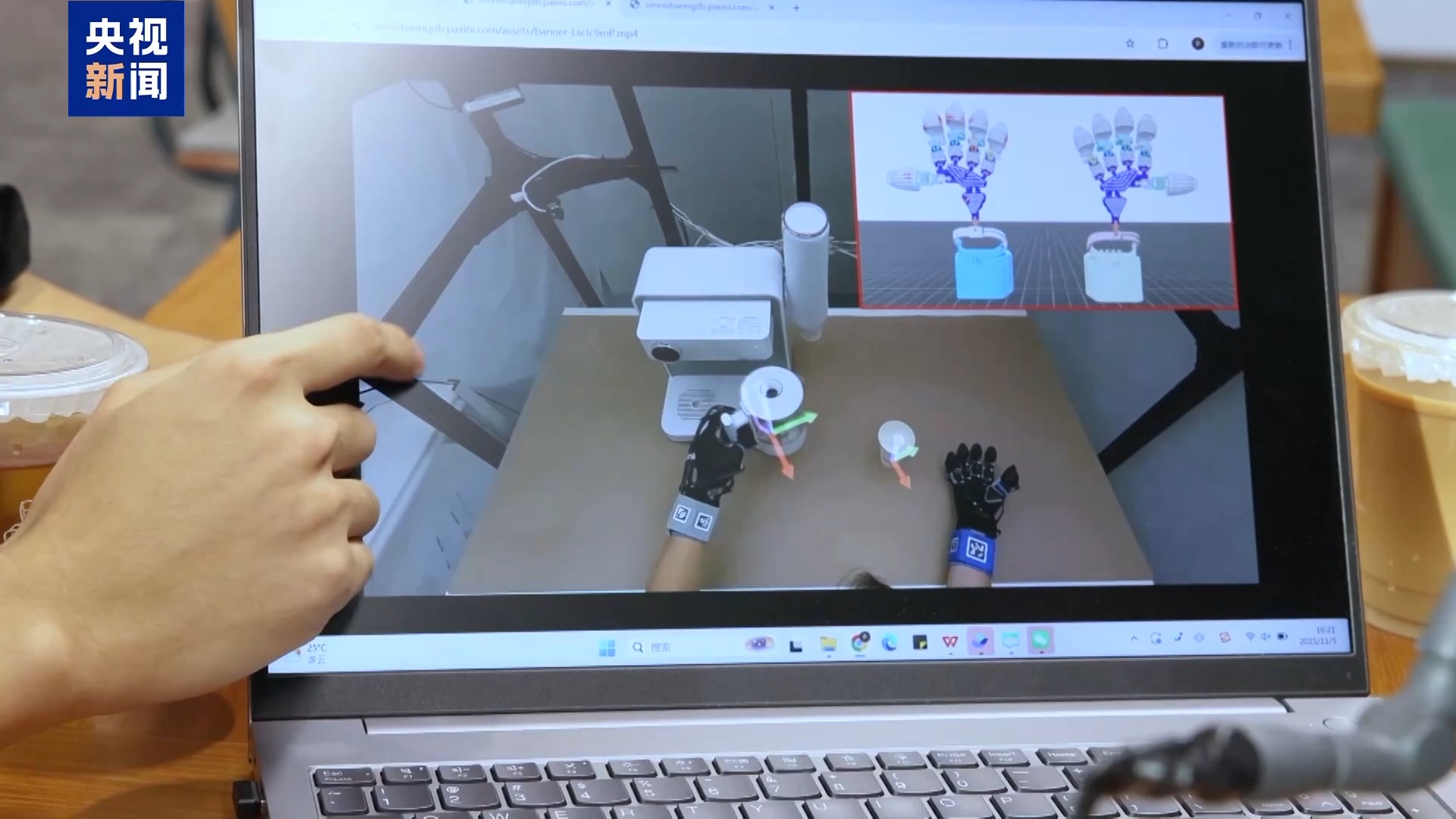

當記者來到位于深圳南山區(qū)的這家機器人企業(yè)時,這里的實驗室正在展開一場針對機器人靈巧手的基礎技能培訓。工程師們化身“師傅”,手把手教它掌握精準“拿捏”的基本功。

這里正在模擬一個快遞分揀的場景,此時機器人正在訓練抓取包裹的力度。包裹上面有一些抓痕,這就是它的訓練痕跡,現(xiàn)在這個機器人正在學習怎么去掌控自己的“手勁”,未來就可以更好地去“拿捏”。

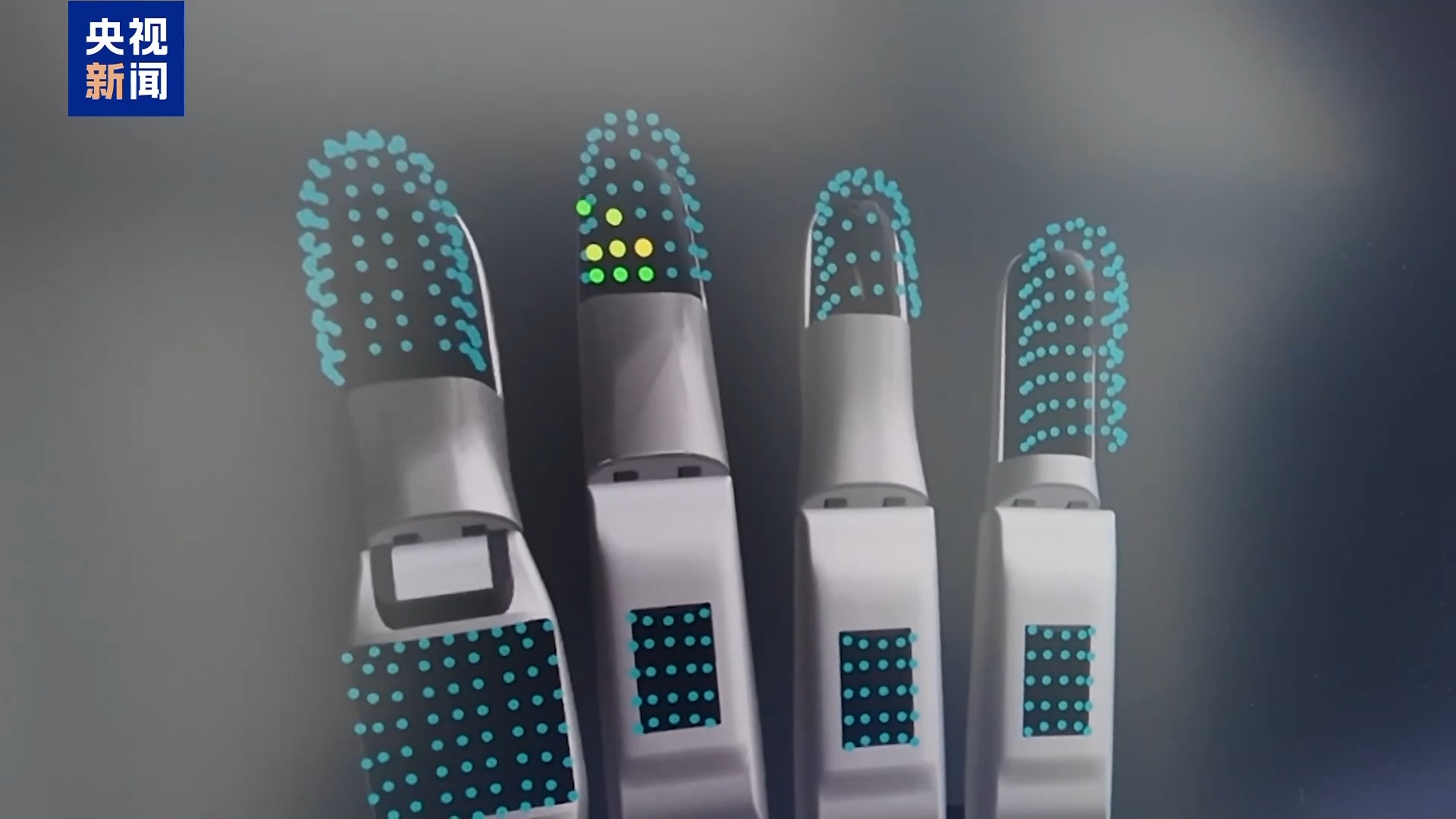

實驗室的另一角,新一代靈巧手已能熟練完成擰燈泡這類精細任務。看似簡單的動作背后,是指尖數(shù)千個傳感單元的協(xié)同發(fā)力。

帕西尼感知科技運動控制算法工程師 蘇高正:可以用非常微小的力接觸它,進行擰的動作。指尖指腹都搭載了觸覺傳感器,可以感知到十五維度的信息,一只靈巧手是搭載了1140個傳感單元。

工程師告訴記者,讓機械手擁有“觸覺”,是實現(xiàn)精準操作的關鍵。這雙能感知溫度、濕度、材質甚至力的方向的靈巧手,背后是團隊五年的“死磕”與堅守。

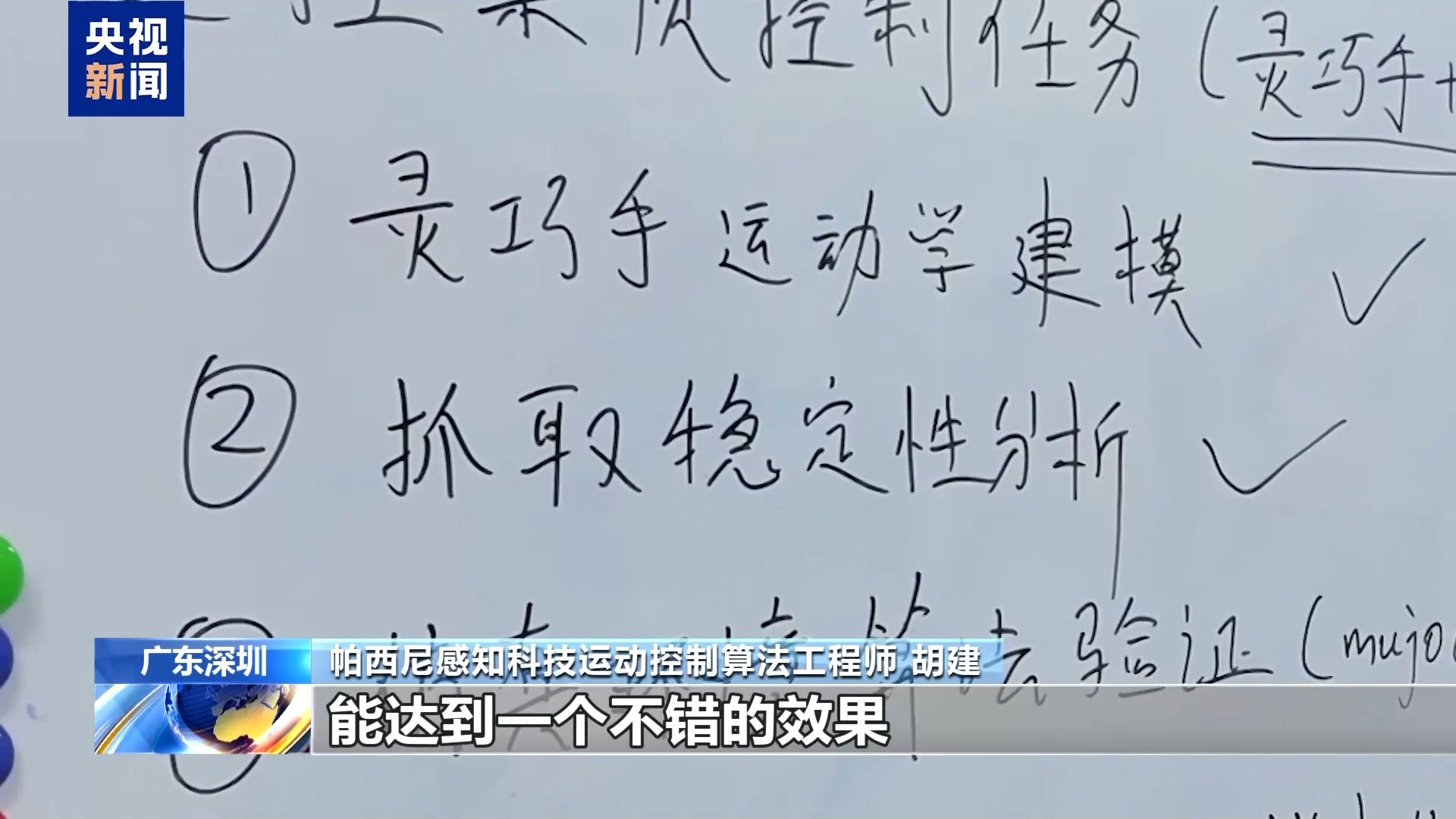

帕西尼感知科技運動控制算法工程師 胡建:我們要對它抓取物體的穩(wěn)定性分析,感知到的數(shù)據(jù),通過我們的模型去建模,才能做到應對更復雜的場景。之前定的任務是把這一黑板的任務目標擦干凈,下面這些工作可能比前面的四步加起來時間還要長,但是我們有信心在兩個月之內能達到一個不錯的效果。

五年前,觸覺傳感器還是國內一片“無人區(qū)”,作為機器人產業(yè)的關鍵零部件,曾是“卡脖子”技術,單片零售價格一度超過10萬元。如今,這一技術不僅實現(xiàn)了100%國產化,價格更是降至199元起。五年前買一片傳感器的錢,現(xiàn)在能裝備一套靈巧手。

這份突破,離不開團隊上百萬次的試驗,更離不開這群年輕人的日夜堅守。采訪中,記者注意到這樣一個細節(jié):公司里原本供大家休閑放松的午餐咖啡角,如今早已變成跨部門協(xié)作的“腦力激蕩區(qū)”。每當遇到技術難題需要協(xié)同解決時,年輕的工程師們就會圍坐在一起,交流探討,合力尋找解決方案。

別看這些年輕人年紀不大,一個個都是行業(yè)里的行家里手。面對鏡頭,他們從容自信,聊起深耕的機器人技術,總能清晰流暢地分享見解,言語間透著對這份事業(yè)的自豪與熱愛。

從幾個人的初創(chuàng)團隊到如今超過600人,從技術空白到定義行業(yè)標準,靈巧手的成長軌跡正是這群年輕人奮斗的縮影。目前,他們的產品已服務上千家企業(yè),并遠銷歐美市場,涵蓋先進制造、高端裝備、醫(yī)療康養(yǎng)等多個領域。

帕西尼感知科技聯(lián)合創(chuàng)始人 聶相如:“十五五”規(guī)劃建議大力發(fā)展具身智能,而我們作為機器人企業(yè)面臨這樣的機遇,實在是非常激動。我們希望在未來5年,去到更多的應用場景,像康養(yǎng)、養(yǎng)老行業(yè)、特種救援、零售消費、物流場景,進一步應用落地。

聚鏈成勢

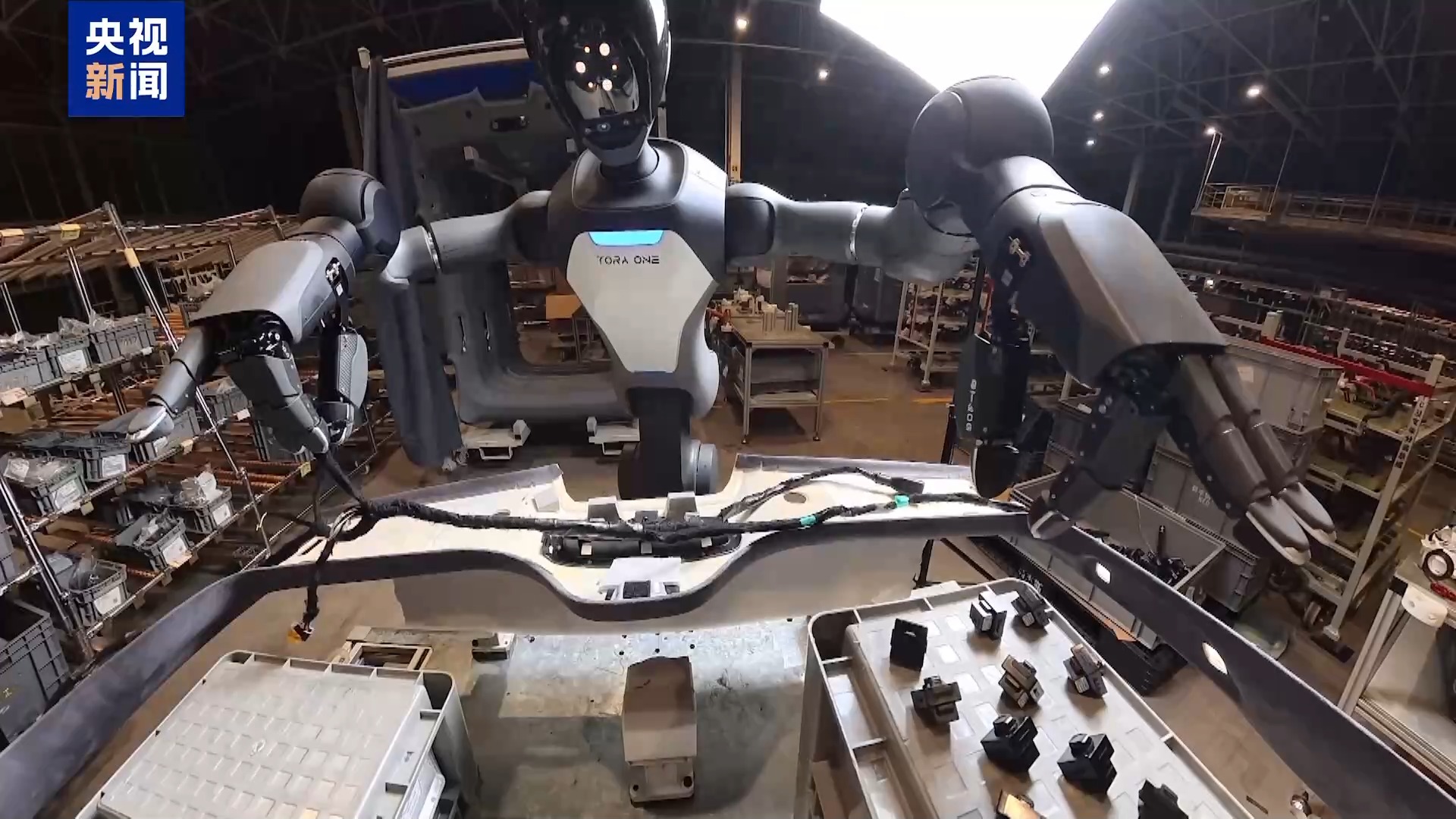

打造“人機共生”新圖景

一雙靈巧手的突破,折射出一個產業(yè)的崛起。這家企業(yè)的創(chuàng)新突圍并非個例,在深圳南山區(qū),完備的機器人產業(yè)生態(tài)圈已然成型,上下樓即上下游,產業(yè)園就是產業(yè)鏈,產學研“最后一米”被徹底打通,讓創(chuàng)新活力持續(xù)迸發(fā),共同繪就“人機共生”的全新圖景。

一條充滿未來感的“創(chuàng)新走廊”,這條街十多公里的道路上,匯聚了上百家機器人相關企業(yè)和科研院所,大家親切地稱這里為“機器人谷”。這些寫字樓里坐落著許多高新技術企業(yè),對面則是高校和科研院所的聚集區(qū)。實驗室的新想法轉眼就能拿到工廠試,學生的新發(fā)明可以直接對接產業(yè)的真需求。

這家專注割草機器人的企業(yè),就在“機器人谷”里找到了匹配的定位設備供應商,困擾已久的避障識別能力迅速提升,定位精度也提升4到5倍。

不僅如此,企業(yè)的需求還會像“訂單”一樣直達校園,給高校的研發(fā)提供精準的方向。

南方科技大學自動化與智能制造學院副教授 陳亮名:我們課程設置,包括我們項目的設置,很多來源于我們這個產業(yè),這樣就能很好地做到產學研的一些轉化。

眼下,在“機器人谷”,創(chuàng)新不是單打獨斗,產業(yè)鏈的聚集,讓“谷民”們受益頗多。有的提供核心部件,有的優(yōu)化技術方案,有的完善生產環(huán)節(jié),大家既是產業(yè)鏈上的合作伙伴,又在相互配合中共同提升本領,加快機器人從實驗室走向生產線的速度,也讓整個產業(yè)鏈的競爭力不斷攀升。

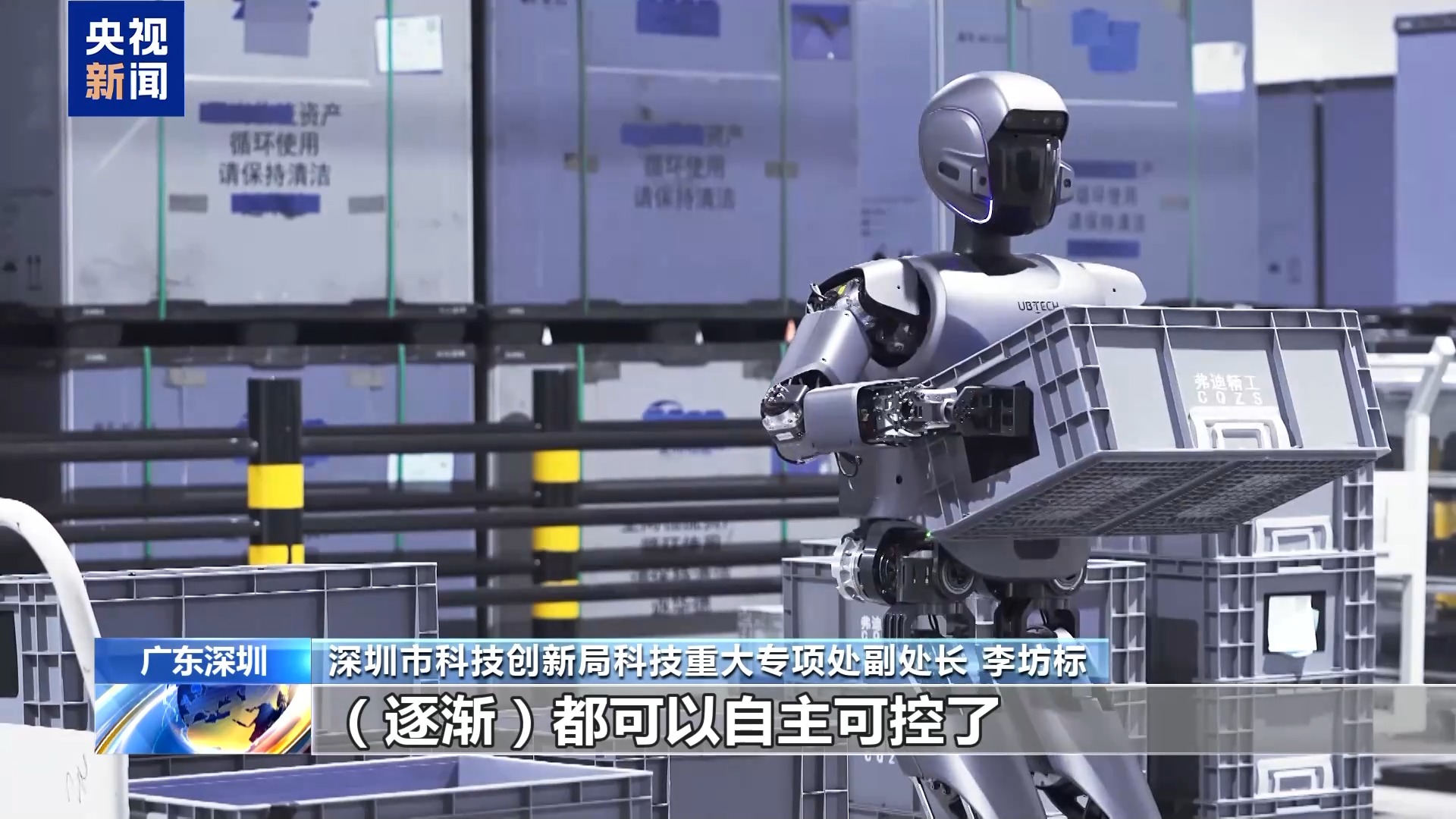

據(jù)統(tǒng)計,“十四五”期間,深圳的機器人累計專利申請量達到了7.8萬件,居全國第一,人形機器人企業(yè)的國產化率超過了90%。

深圳市科技創(chuàng)新局科技重大專項處副處長 李坊標:在過去五年,我們的產業(yè)集群加速成型,有機器人灣、機器人谷、機器人島。關鍵核心零部件,包括算法大模型等方面逐漸可以自主可控,甩掉了“卡脖子”的那只手。

產學研加緊攻關的同時,當?shù)匾苍诓粩嚅_拓新場景,護航機器人企業(yè)探路。眼下,深圳已經(jīng)開放了政務巡檢、巡警、消防等機器人應用場景,促進機器人在城市管理、社會治理等場景驗證中加速迭代。

中國智造以機器人創(chuàng)新

賦能高質量發(fā)展

“十五五”規(guī)劃藍圖已徐徐展開,國家大力發(fā)展具身智能的部署,為機器人產業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。靈巧手的技術突破、機器人產業(yè)集群的崛起,展現(xiàn)了中國智造的發(fā)展活力。

我們相信,在年輕科研人員的堅守與產學研的協(xié)同發(fā)力下,未來機器人技術將不斷取得進步,創(chuàng)新成果將加速落地,為高質量發(fā)展注入持續(xù)動力。